Каталог статей

2.4 Оборудование городской среды

ОБОРУДОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Формирование городской среды, роль оборудования в удовлетворении потребностей населения города в целом и каждого отдель¬ного человека — многосторонняя сложная проблема. Коснемся только некоторых моментов, непосредственно связанных с тематикой данного пособия.

Увеличение габаритов и массы зданий, протяженности и площадей пространств, укрупнение масштаба застройки городов являются объективной реальностью. Поэтому очень важно в этих условиях создание объектов, сомасштабных человеку, позволяющих ему чувствовать себя комфортно в сложном урбанистическом «органе». Оборудование, информационное наполнение, ландшафтный дизайн могут обеспечить достижение цели.

Ле Корбюзье более 60 лет назад в своей работе «Планировка города» прозорливо отметил: «Огромные конструкции будущей планировки раздавят нас: нужно найти общую меру между нами и этими гигантскими произведениями». И там же: «Улица будет пере¬строена главным образом при помощи элементов, соответствующих человеческому масштабу».

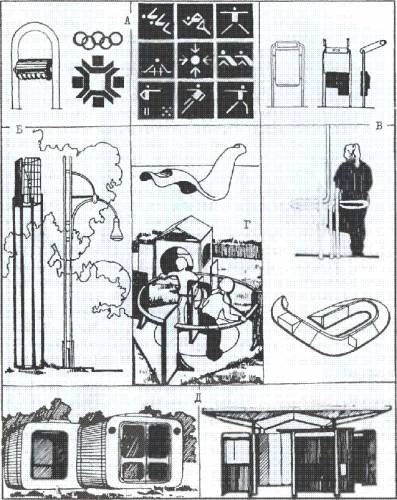

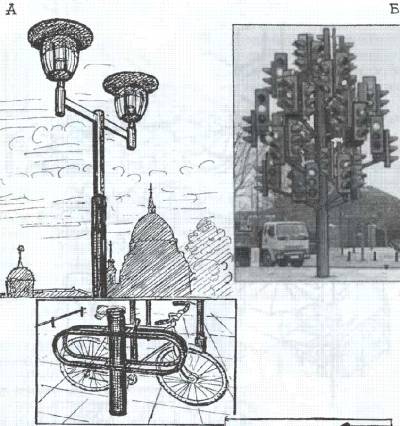

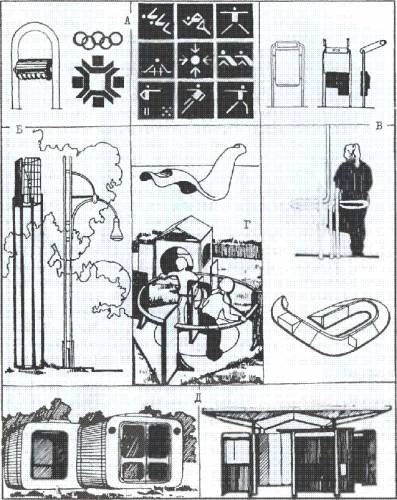

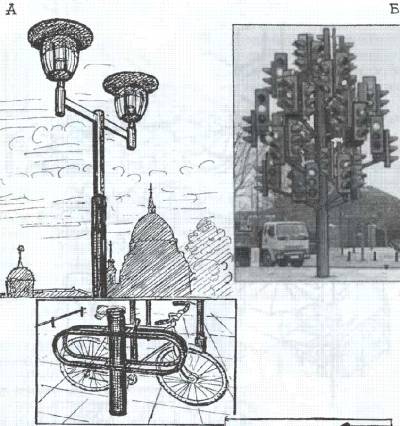

Городское оборудование и выполняет роль носителя человеческого масштаба. Понятия «городское оборудование» и «элементы наполнения городской среды» охватывают широкий круг объектов, сооружений и малых форм всех сфер жизнедеятельности на пространствах улиц и площадей, скверов и парков:

• торговля и питание (киоски, павильоны, стенды и пр.);

• связь и информация (телефоны-автоматы, почтовые ящики, информационные установки);

• транспорт (навесы и павильоны у остановок, опоры контактных сетей, светофоры, дорожные знаки);

коммунально-хозяйственные службы (фонари и др. установки освещения, емкости для мусора, туалеты и пр.);

• мебель, оборудование площадок во дворах, парках и скверах (детские, спортивные, для животных и пр.);

• устройства разграничения зон улиц и площадей (ограды, барьеры, турникеты);

• визуальная информация (указатели, названия улиц и площадей, номера домов, табло, пиктограммы и пр.).

Перечень можно продолжить, включив элементы декоративного оформления и прочее.

Объекты оборудования городской среды, чаще всего, встраиваются в имеющуюся градостроительную ситуацию, соседствуют с архитектурой, дополняют ее, стремясь добиться сомасштабности с человеком. Это существенно усложняет задачу проектировщиков, требует гибкости, нахождения компромиссных решений с учетом конкретных условий.

В исторических районах роль элементов предметно-пространственной среды (оборудования, малых форм) состоит в том, чтобы, соответствуя функциональным задачам, отвечая сегодняшнему дню, «вписаться» в уже существующий облик архитектуры (в т ч. многовековой), слиться с ней или тактично оттенить ее.

Застройка же второй половины XX века, монотонная с характерным аскетизмом и лаконичностью объемов и пространств, позволяет активно варьировать форму и цвет, вводить порой шокирующие (на первый взгляд) объемные и колористические элементы.

Для многих элементов городского оборудования характерен относительно короткий срок «жизни», периодическая сменяемость, подвижность во времени и пространстве: оформление витрин, информационные системы, реклама и т.д. Существует сезонная измен¬чивость, особенно для средней полосы и, тем более, северных районов тенты, легкие павильоны, мебель, цветочницы убираются на конец осени, зиму и начало весны Но есть объекты, которые по своей долговечности вполне могут соперничать с архитектурными сооружениями. Они в первую очередь и обеспечивают нормальное функционирование систем предметно-пространственной среды и являются связующим звеном между человеком и архитектурой в контексте материальной и духовной культуры.

Задачи, которые встают перед проектировщиком при переходе от формирования «замкнутых» пространств интерьеров, а тем более отдельных предметов и вещей, к комплексному формированию «открытых» средовых ситуаций, существенно трансформируются и усложняются.

В.Т Шимко в работе «Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории», говоря о специфике новой проектной профессии на стыке архитектуры и дизайна, отмечает, «что в ней все время идут рядом: дизайнерская идея как принцип решения функционально-технологических задач, архитектурно-художественная идея как эмоционально-эстетическая конструкция отвечающих процессу пространственных форм, нужный процессу комплекс предметно-пространственных форм, соединяющий архитектурную и дизайнерскую идеи в одно целое через личное отношение потребителя к среде»

Он же напоминает, что эргономика, по сути, уже стала краеугольным камнем методологии средового проектирования, поскольку именно она является соединительным звеном между его базовыми понятиями — «среда» (как конечный продукт проектного творчества) и «человек» (как его заказчик и потребитель). Одновременно подчеркивается, что в средовом проектировании «недоучет» че-ловеческих факторов не только вызывает неудобства и дискомфорт, но и пагубно сказывается на эмоционально-чувственной оценке состояния среды, а это ведет к формированию негативных эстетических переживаний. Поэтому появилась необходимость в эргономике (в средовом проектировании) к сложившемуся вектору обоснова¬ния и выработки «ограничений» (рекомендаций) по проектирова¬нию элементов и их сочетаний добавить новый вектор — генериро-вание вариантов размерных показателей и комбинаций, продиктованных не столько утилитарно-практическими, сколько художе-ственными соображениями.

Здесь на первый план выдвигаются вопросы восприятия и оцен¬ки окружающей среды.

Интерпретация человеком воспринимаемых образов и возник¬новение в результате этого эмоционально-эстетического состояния обусловлены личностными особенностями человека, в т.ч. внутренними установками, темпераментом и пр. Человек констатирует и оценивает такие качества среды, как характер общей объемно-пространственной структуры, пластику поверхностей, цвето-фактурное решение, габариты, пропорции, масштаб и т.д. Важно помнить, что восприятие и оценка пространственных форм зависят от их окружения, реальных условий наблюдения (время суток и года, погодные условия), точки наблюдения, которая редко остается статичной.

Из-за сложности учета комплекса факторов восприятия реальной среды на практике нередки случаи, когда здания, их группы производят во многом иное впечатление, чем на чертежах и в моделях. Проблема учета в проектной практике всех возможных негатив¬ных моментов восприятия реализованной среды, их компенсации существует столько же, сколько и сама архитектура. Она полностью не решена теоретически и методически до сих пор.

Первостепенное значение всегда имели талант, интуиция и опыт проектировщика. Римский архитектор второй половины I века до н.э. Витрувий в трактате о зодчестве писал: «Когда же будет установлено основание соразмерности и путем вычислений рассчитаны все размеры, то уже дело проницательности принять во внимание условия местности или назначение здания, или его внешний вид и путем сокращений и добавлений достичь такой уравновешенности, чтобы после этих сокращений или добавлений в соразмерности все казалось правильным и ничего не оставалось желать в смысле вне¬шности» (Витрувий. Десять книг о зодчестве. — М., 1936).

В последние годы у архитекторов и дизайнеров появляется воз¬можность избегать проектных ошибок за счет применения новых методик с использованием виртуальных программ в компьютерной графике. С их помощью можно «проигрывать» многочисленные варианты восприятия средовых объектов и ситуаций, внося коррективы в их композиционный строй.

Нами лишь обозначены актуальные проблемы нового вектора эргономики, связанного с эмоционально-эстетическим воздействием среды, созданием положительного эмоционального фона. Эти проблемы еще ждут своего решения. |

| Категория: 2. Эргономика основных видов среды | Добавил: Helloween (01.12.2011)

|

| Просмотров: 15965

| Рейтинг: 4.6/5 |

|

| Статистика |

|---|

Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |

|